Rappels sur le système d'injection/Allumage

Principe

Pour faire fonctionner un moteur à essence, on injecte, en amont de la soupape d’admission (injection indirecte) ou dans le cylindre (injection directe) un mélange d’air et d’essence qui doit être dosé précisément, et que l’on enflamme au moment opportun, à l’aide d’une source de chaleur constituée par un arc électrique. Afin de respecter le meilleur compromis entre le couple, la consommation et la pollution, on contrôle scrupuleusement le dosage et le point d’allumage.

Dosage

Le dosage idéal ou stœchiométrique est de 1 gramme d’essence pour 15,1 grammes d’air. Cette proportion permet de réaliser une combustion la plus complète possible.

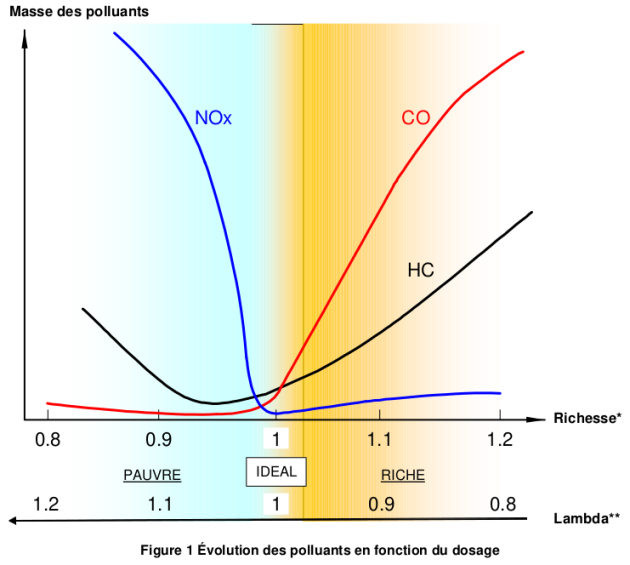

La lecture du schéma des polluants (fig.1) permet de comprendre pourquoi il faut rester autour de cette proportion car on voit qu’en s’en éloignant, que ce soit vers un dosage plus pauvre ou plus riche, la quantité (masse) des polluants produits augmente.

Richesse

La richesse est le rapport de la masse de carburant admise par rapport à la masse d’air admise (exemple : 1g d'essence pour 16g d'air) , comparée au dosage stœchiométrique \(\dfrac{1}{16}\). Ce qui donne pour l'exemple : \(\dfrac{1}{16}/\dfrac{1}{15,1} = \dfrac{1}{16}\times\dfrac{15,1}{1} = \dfrac{15.1}{16} = 0,94\) soit R = 0,94 : Mélange pauvre.

Lambda

Le coefficient Lambda est le rapport de la masse d’air admise par rapport à la masse de carburant (exemple : 15g d'air pour 1g d'essence : \(\dfrac{15}{1}\)), comparé au dosage stœchiométrique \(\dfrac{15}{1}\). Ce qui donne pour l'exemple : \(\dfrac{1}{16}/\dfrac{15,1}{1} = \dfrac{16}{1}\times\dfrac{1}{15,1} = \dfrac{16}{15,1} = 1,06\) soit \(\lambda = 1,06\) : Mélange pauvre.

Influence de la richesse sur l'émission des polluants

Trop riche (pas de O2) => CO, HC

La combustion ne peut être complète, l'oxygène n'étant pas assez abondant pour oxyder complètement tout le carbone et tout l'hydrogène.

L'émission d'oxyde de carbone (CO) à l'échappement est donc la conséquence directe de la richesse du mélange.

L'émission d'hydrocarbures imbrûlés (HC) a pour cause essentielle un mélange riche, effet de trempe (condensation) qui se produit au voisinage des parois, influencé par l'architecture du moteur; plus l'importance relative des zones froides est faible, plus le taux d'hydrocarbure sera faible.

Trop pauvre (beaucoup de O2) => NOx, HC (cas extrême)

La conséquence première est que la vitesse de combustion est plus lente.

A partir d'un certain degré de pauvreté, la combustion n'est pas terminée quand s'ouvre la soupape d'échappement ; ce phénomène est responsable d'hydrocarbures imbrûlés et de bruits dans l’échappement.

La température nécessaire doit être plus élevée pour enflammer le mélange (NOx).

Si le mélange devient de plus en plus pauvre, la température d'inflammation devient de plus en plus grande et il arrive un moment où la température de l'étincelle à la bougie, n'est plus suffisante à l'inflammation du mélange qui se trouve par conséquent intégralement sous forme d'imbrûlés à l'échappement (HC).

Influence de l'avance à l'allumage sur l'émission des polluants

Un choix judicieux de l’avance à l'allumage est très important car il permet une combustion complète de l'essence, lorsque le mélange est correctement dosé, et donne un minimum de gaz polluants à l'échappement. Les expérimentations en cellule moteur permettent de trouver le meilleur compromis entre performances, pollution, risque de cliquetis. Ces points de fonctionnement sont ainsi mis en mémoire (cartographie) et des procédures de secours ou de modes dégradés existent.

Trop d'avance

pas d'incidence sur le CO,

détérioration mécanique du moteur (détonation cliquetis),

incidence sur le régime ralenti du moteur,

incidence sur la consommation.

Pas assez d'avance

incidences sur le CO,

incidences sur la consommation,

incidence sur le régime ralenti du moteur.

Remarque : L’avance n’est plus réglable aujourd'hui sauf si des mises à jour calculateur sont possibles.

Effets des polluants sur la santé

Le monoxyde de carbone (CO)

Lorsque la combustion s'effectue avec un manque d'oxygène, le CO apparaît. Le carbone ne trouve pas suffisamment d'oxygène pour brûler complètement et donner du CO2, au-dessus d'une certaine température, le CO reste stable et ne reprend plus d'oxygène.

L'effet néfaste que présente le monoxyde de carbone vient du fait qu'il s'allie 200 à 300 fois plus facilement avec les globules rouges du sang, que l'oxygène. Il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place de l'oxygène et diminue ainsi l'oxygénation du cerveau. Ce qui provoque des maux de tête et des vomissements.

Le CO est un gaz incolore et inodore.

Il est mortel en cas d'exposition prolongée.

Les hydrocarbures (HC)

Les émissions de HC du véhicule proviennent de deux sources différentes.

D'une part, il s'agit d'hydrocarbures imbrûlés dus à un mélange peu homogène, d'autre part à des vapeurs du moteur qui n'ont pas brûlé (vapeur d'huile, vapeurs d'essence provenant du réservoir ou du carburateur).

Les particules de HC émises sont responsables des odeurs de gaz

La pénétration profonde des particules fines dans les voies respiratoires provoque une irritation bronchitique et une nocivité pour le fœtus. Les HC s'attaquent au système nerveux avec un effet narcotique ; certains sont cancérigènes.

Les oxydes d'azote (NOx)

A la température normale, l'azote contenu dans l'air ne s'allie pas à l'oxygène. Au-dessus d'une certaine température et après une réaction chimique, (oxydation), l'évacuation des gaz hors des cylindres, peut former des oxydes d'azotes. Au-dessus de 150 ppm (parties par million), les NOx peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires et faire apparaître des effets d'intoxication.

L'ozone (O3)

C'est un oxydant très puissant. Il se forme notamment sous l’action du rayonnement solaire sur les oxydes d’azote. Il est agressif pour les muqueuses oculaires et respiratoires. Il provoque une gêne respiratoire chez les enfants et les insuffisants respiratoires. Il aggrave les crises d'asthme.

Le dioxyde de soufre (SO2)

C'est un gaz irritant. Il provoque une gène respiratoire et une altération de la fonction respiratoire chez l'enfant. Le soufre, présent dans le pétrole brut, est normalement éliminé lors du raffinage, et dépend donc de la qualité de cette étape.

Nota : L'essence sans plomb est apparue en France en 1989. Elle a été remplacée à partir du 1er janvier 2000, par des additifs notamment à base de potassium.

Le dioxyde de carbone (CO2)

En complément des actions de réduction des émissions des produits toxiques cités, des mesures sont prises pour réduire les rejets de gaz carbonique (dioxyde de carbone - CO2) considéré comme non toxique mais participant au réchauffement progressif de la planète (effet de serre).

Les rejets de CO2 par véhicule (en g/Km) (directement liés à la consommation de carburant) doivent être publiés par les constructeurs.

Consommation d’essence et CO2

L’air contient 21% d’oxygène et 79% d’azote en volume ou moles.

Avec :

MH = 1g

MN = 14g

MC = 12g

MO = 16g

% volume | Moles | masse 4,76xn moles en g | % en masse | |

|---|---|---|---|---|

air | 21% oxygène 79% azote | 1 mole oxygène 3,76 moles azote | nx32 (32=16x2) 3,76x28xn (28=14x2) | 23,3% O2 76,7%N2 |

Total | 4,76 moles | 137,28xn | ||

Aides | 79/21=3,76 | 3,76+1=4,76 | 32/137,28 = 23,3%O2 | 100-23,3= 76,7 |

Exemple :

Un véhicule consomme 5 litres d’essence au 100 km. Soit 5 x 750g/l = 3750g d’essence pour 100 km. Soit : 37,5g d’essence par km.

100g d'essence -------> 308g de CO2

37,5g -------> X g de CO2 donc X = 115,5g de CO2

1 litre d’essence produit 2 310g de CO2.

Remarques :

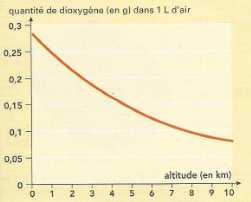

on sait qu’un litre d’air à la Patmo et à 20°C a une masse de 1,2g, donc dans 1L d’air, on a 23,3% d’oxygène, soit 1,2 . 0,233 = 0,28g d’oxygène dans un litre d’air !

Le dioxyde de carbone (CO2) est le produit d'une combustion complète. Ce gaz, non toxique, provient de la combustion de l'essence.

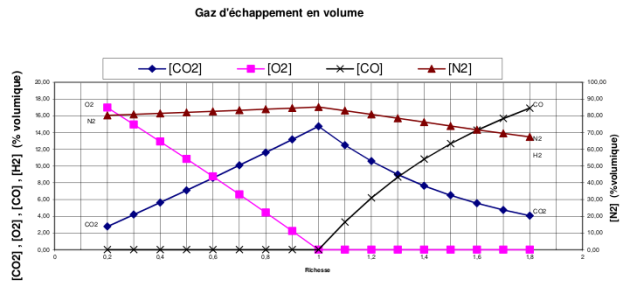

L'analyse du taux de dioxyde de carbone (CO2) révèle si le moteur fonctionne de façon aussi efficace qu'il le peut. Une bonne combustion produit beaucoup de CO2. Le niveau le plus élevé indique une combustion idéale.

Dans la réalité, le pourcentage de dioxyde de carbone (CO2) devrait se situer entre 13 et 15 %. Plus le taux est haut, meilleure est la combustion. La teneur en dioxyde de carbone (CO2) des gaz d'échappement est une bonne référence qui peut aider à déterminer comment le moteur travaille. Plus la valeur du CO2 est élevée, plus la combustion est complète.

Paramètres fondamentaux

Calcul de la quantité injectée

Pour un système équipé d’un accélérateur à câble :

La position de la pédale d’accélérateur, donc du papillon conditionne une masse d’air qui pénètre dans le moteur. À cette masse d’air admise, on adapte une quantité de carburant à injecter et on applique une avance qui permette de respecter le meilleur compromis pollution/performances.

Pour un système équipé d’un boîtier papillon motorisé :

La position du papillon est instantanément réglée par le CMM de façon à adapter la masse d’air admise au couple désiré, en tenant compte des conditions instantanées (régime moteur), des contraintes liées aux frottements, et aux corrections issues des systèmes ESP, RVV, BVA. Une fois la masse d’air déterminée, la quantité de carburant ainsi que l’avance peuvent-être calculées dans le meilleur compromis puissance/pollution (dosage).

Ainsi les paramètres d’entrée fondamentaux sont :

La position de la pédale d’accélérateur, qui permet au CMM de déterminer le couple moteur désiré.

La pression d’air admis ainsi que sa température, qui permettent de déterminer la masse d’air et sa température

Le régime moteur, associé à la densité de l’air, il permet de connaître le remplissage moteur, donc la charge.

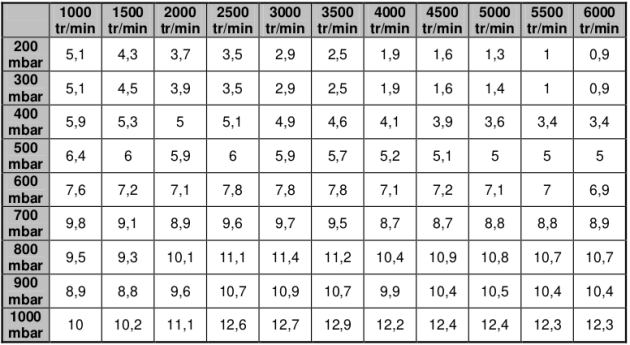

Exemple de cartographie :

Corrections

Des corrections sont apportées au dosage air / carburant lors du fonctionnement moteur afin de tenir compte des variations :

de l’état thermique du moteur (température)

des conditions de fonctionnement (ralenti, phases transitoires, pleine charge…)

de la pression atmosphérique

de l’information donnée par la sonde à oxygène amont (qui est directement au contact des gaz d’échappement à la sortie du moteur)